Équipement

Fleurs

Gazon

Jardin

Design de jardin : intégrer un talus en pierre dans l’aménagement paysager

339

Lorsqu'il s'agit d'aménager un jardin, l'intégration d'un talus en pierre peut apporter une touche naturelle et esthétique à l'espace extérieur....

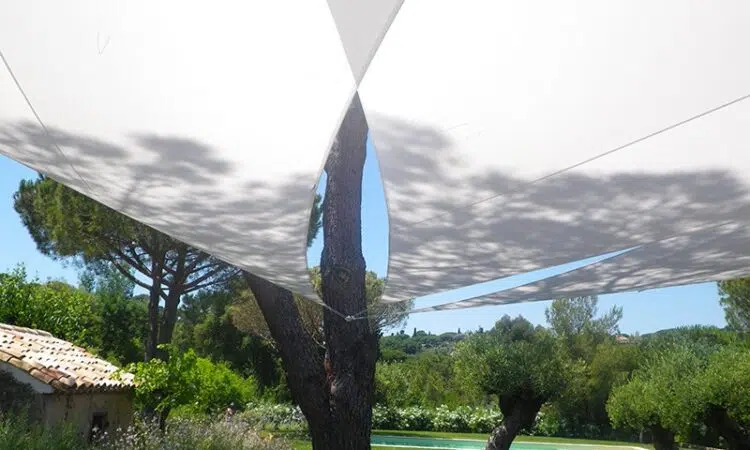

Comment bien choisir un filet d’ombrage pour son jardin ?

292

Le filet d’ombrage est un accessoire de jardin qui vous permet de mieux profiter de votre espace extérieur en période...

Fleurs à planter en avril : sélection pour jardins extérieurs

52

Le mois d'avril, avec son cortège de jours doux et de pluies bienfaisantes, invite les jardiniers à renouer avec leurs...

Piscine en bois octogonale : est-ce votre meilleur choix ?

1.4k

Si vous voulez profiter de l’été, il n’est pas encore trop tard pour installer une piscine dans votre jardin. Pour...

Potager

Comment protéger les salades de la chaleur ?

1.5k

Les plantes ont particulièrement peur de la chaleur. Si vous avez un potager à la maison, vous savez comment les périodes de chaleur et de chaleur peuvent être mortelles pour vos légumes. D'où l'importance de protéger les légumes de la chaleur en les arrosant régulièrement mais aussi en leur donnant de l'ombre ! Au-delà de la protection thermique, il y a...

Comment faire pousser des tomates avec les pépins ?

1.5k

Avez-vous déjà croqué dans une tomate cueillie à même le pied ? Si certains la préfèrent cru et nature, d’autres trouvent...

Les meilleures pratiques pour un arrosage écologique et efficace de votre potager

621

L'eau est précieuse, d'autant plus dans le monde du jardinage où elle sert de carburant à la croissance des plantations....

Arrosage des poireaux : fréquence et techniques pour une culture réussie

180

Cultiver des poireaux demande une certaine maîtrise de l'irrigation pour garantir leur bonne croissance. Ces légumes, appréciés pour leur saveur...

Découvrez des légumes rares à cultiver pour étonner vos proches !

814

Cultiver des légumes rares peut être une expérience enrichissante et agréable. Au-delà du fait que cela vous permet de diversifier...